| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※初診の方の受付は19時まで

\ お電話はこちらから /

0422-38-8708

\ 24時間予約受付中 /

\ 当日予約OK! /

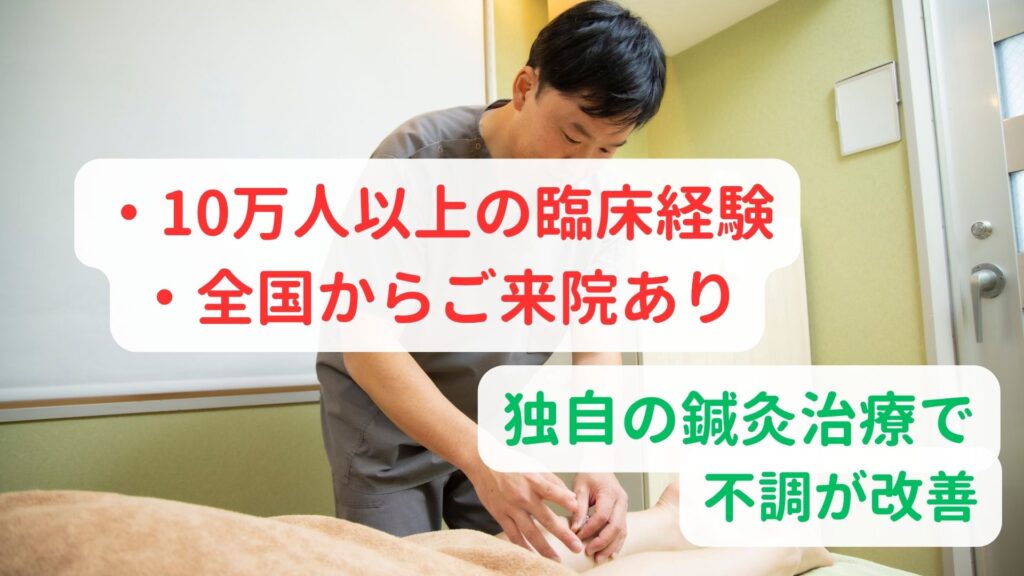

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

いつも歩いているときや歩いた後に肩こりがひどくなる。

特にバッグなどを持って歩いているわけではなく、長時間歩いたわけでもないのに肩こりが出てくる。

このような症状でお悩みの方は結構多いのではないでしょうか。

当院でも「家でくつろいでいるときは肩こりは無いのに、運動と思って散歩すると肩がこるのはなぜか?」というお問い合わせを頂きました。

そのご質問に答えるために今回は「たくさん歩くと肩が痛い|肩の痛みが起こる原因を解説」と題して歩くと起こる肩の痛みや肩こりの原因と正しい解消方法を解説します。

肩こりや肩の痛みが起こる原因には腕やそれに繋がる体幹や胸郭の状態が強く影響しています。

「家で座っていても、肩がこらない」ということは、筋肉や骨格の姿勢や歪みの影響ではなく歩いている時の身体の動きに問題があることが考えられます。

では、具体的に歩行中の何が問題なのでしょうか。

考えられるとしたら歩行時における肩と肩甲骨の連動性が崩れていることが挙げられます。

これを改善できれば、歩行中の肩の痛みや肩こりは改善することができます。

肩や肩甲骨が歩行中に異常が起こる理由は個々の身体の特性によって原因が変わります。

そのため、歩いていて肩こりや肩の痛みが出るという人は「いくらマッサージをしても、身体の姿勢や歪みを直しても、すぐに肩こりが出てしまう」という状態になりやすい傾向があります。

根本的な原因である歩行時の肩や肩甲骨の動きを改善しなければ、肩こりは改善できないといえるでしょう。

この歩行中における肩や肩甲骨の動きを調節しているのが足にあると考えられています。

人間の体は左右非対称で、足の長さも左右で異なります。

この左右差が歩くときに足→骨盤→背骨→肩甲骨→肩と上半身へと影響も差が生まれていきます。

そのため体重が乗せやすい足と乗せにくい足とに左右差が生まれてしまいます。

片方は力が入りやすく上半身への影響も少ないですが、弱い方の足はそれをカバーしようとして歪んだ歩き方になってしまい上半身(肩や肩甲骨)にも悪影響を及ぼします。

このような足への負担による影響は、足だけに留まらず全身は筋骨格や神経でつながっているため、他の部位にも何らかの影響を起こします。

この不具合によって発生する不調で多いのが肩こりや肩の痛みです。

歩くという動作は、全身の連動になります。

このような不調の出現パターンは体重が乗っている足の反対側の肩に痛みが発生しやすい傾向にあります。

歩行中に片足を庇うような変なフォームで歩いていたら、腕の動きにも当然影響して正しい腕の振り方になりません。

さらに体重がかかっている足をカバーしようとして、腕の動かし方までおかしくなり肩こりが発生してしまいます。

これがきっかけで肩こりが頻繁に始まってしまうと、今度は歩行だけでなく今まで出ていなかったはずの同じ姿勢でも肩こりを起こす癖がついてしまい、同じ部分に慢性的に肩こりが発生することになります。

当院ではこのような肩の痛みを改善するには「筋肉の神経伝達の改善」が重要と考えています。

この条件を解決するために効果的なのが当院で行っている神経解放テクニックです。

神経解放テクニックは整体と鍼灸を組み合わせた当院独自の治療法です。

鍼灸の刺激は神経反射が起こる作用があります。

この鍼灸の刺激によって左右の足の動きの差が解消されて、スムーズな歩行に改善されます。

これによって上半身である肩甲骨、肩、腕の動きが改善されて、結果として肩こりや肩の痛みが解消されます。

ぜひ、肩こりや肩の痛みでお悩みの方は当院にご相談ください。